|

|

|||||

|

||||||

| 心房顫動的治療概況 |

|

|

|||

| 心臟血管內科 高培恆 主治醫師 (109年3月) | |||

|

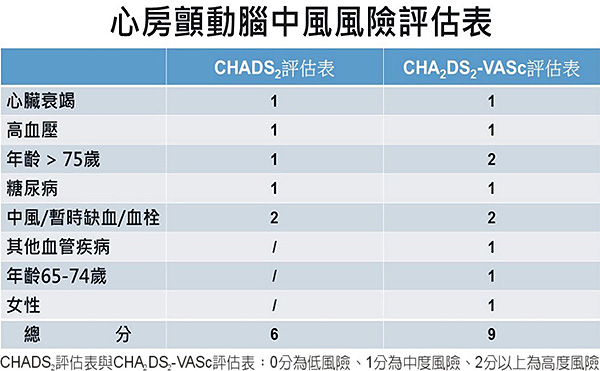

什麼是心房顫動? 心房顫動(Atrial fibrillation)是常見的心律不整,使心臟的心房產生快速而不規則的脈衝,整個心臟不規則的快速跳動。心房顫動與老化相關,在台灣盛行率男性為1.4%,女性為0.7%;然而60歲以上病患為4%,在80歲以上更達10%。除了高齡,危險因子還包括高血壓、糖尿病、肥胖等。在開發中國家,瓣膜性疾病與風濕性心臟病也是常見的原因。心房顫動按照持續的時間可分為陣發性、持續性、以及永久性心房顫動。 心房顫動有什麼症狀?又要如何診斷? 心房顫動發作時心跳不規律,每分鐘心跳次數可能過快也可能過慢,心臟血液輸出量因而受到影響,會出現心悸、胸悶、呼吸困難、喘、頭暈等現象。如果心跳過慢或停頓過久,也可能出現昏厥。不過也有些病人並沒有明顯的症狀。 心房顫動若是陣發而非持續性發作,一般的心電圖檢查可能偵測不到,因此有時需安排廿四小時心電圖、手腕式心電圖甚至植入心律不整事件記錄器等進一步的檢查。 心房顫動要如何治療? 心房顫動的治療有三大方向: 控制心跳節律 我們可以使用抗心律不整藥物、心臟電擊整流或使用電氣燒灼術以維持正常的竇性節律。然而抗心律不整藥物的適應症以及副作用,可能效果不盡理想。此時,亦可以經由導管燒灼術來治療。 控制心跳速度 完全以藥物控制節律並不容易,所以退而求其次以控制心跳搭配抗血栓治療也是常用的策略,使用的藥物包括乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑等。 預防栓塞事件目前心房顫動治療的核心就是抑制血栓。心房顫動導致血液瘀滯而凝結成血塊。這些血塊若隨著血流到不同的地方,可造成腦中風,甚至腎臟梗塞、腸中風、四肢動脈栓塞。根據統計心房顫動可增加3-4倍中風的風險,因此使用抗凝劑預防是相當重要的一環,我們可以依病人的狀況,判斷病人發生腦中風的風險,以決定選擇治療方式。(參考附表) 然而,抗凝血藥物同時也增加出血的風險,比如顱內出血或腸胃道出血。所幸科技日新月異,目前對於無法長期使用抗凝血劑治療的病人也可以考慮左心耳封堵術的治療。 心房顫動千變萬化,常被忽視而出現中風等併發症,是相當可怕的隱形殺手。隨著高齡化社會的來到、肥胖人口增加,心房顫動也隨之增加。大家應該注意如何發現心房顫動,早期接受專業評估與治療,以減少各種併發症。

參考文獻:JAMA 2001 285: 2864-2870以及 Chest 2010;137:263-272.

﹝門診時段﹞

|

|||

|

| 高雄市三民區自由一路100號(地圖) │ 聯絡信箱│網頁維護:kmuj@kmuh.org.tw 高醫醫訊雜誌社 版權所有 © 2013 KMUH All Rights Reserveda 建議使用IE 9.0以上1024×768為最佳瀏覽 |