|

|

|||||

|

||||||

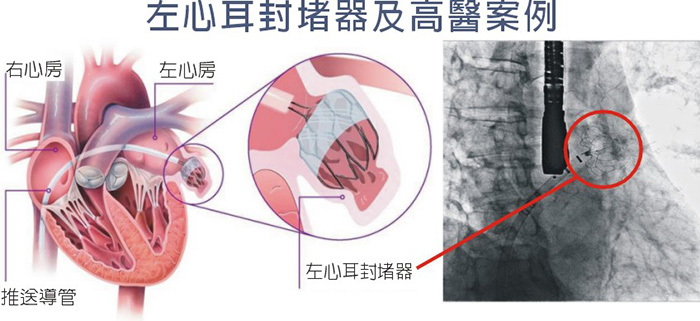

| 心房顫動新選擇-經皮心導管左心耳封堵術 |

|

|

|||

| 心臟血管內科 朱俊源 主治醫師 (109年3月) | |||

|

心房顫動是最常見的心律不整,占整體人口的1%,隨著心房退化與人口高齡化,發生率也跟著提高,估計占80歲以上年長者的10%,臨床症狀包括心跳不規律、心跳過快、心臟衰竭惡化以及最嚴重的併發症:缺血性腦中風,也就是腦血管動脈栓塞。 心房顫動因為心房失去規律收縮,造成血液流動變緩,而左心耳恰巧是心房結構中的囊狀構造,容易成為滯留血液凝結成血塊的地方,根據文獻紀載,非瓣膜性心房顫動患者,90%的血栓源自於左心耳。一旦左心耳血塊脫落往往造成全身性的血管栓塞,而且會隨著年紀、陳舊性中風、高血壓、糖尿病、心臟衰竭和動脈血管疾病的存在,讓腦中風的機會增加,統計上約是一般人的5倍,而心房顫動導致的腦血管血栓因為型態相對更大,阻塞腦血管的範圍更廣,比起其他類型的腦中風往往更嚴重,住院時間延長,死亡率更高,造成永久失能以及家庭心理經濟負擔,因此在臨床上醫師會根據風險來給予抗凝血治療,最古老的藥物warfarin容易有抗凝效果不穩定、藥物交互作用以及顱內出血風險,新的抗凝血藥物則降低出血風險。但是服用這些抗凝血藥物仍有諸多限制,譬如:增加外傷時止血困難、接受侵入性醫療或手術術前必須停藥數天、併用抗血小板藥物或長期使用會增加內出血或是顱內出血風險,以及醫囑遵從性等等問題,根據登錄研究顯示,隨著出血風險增加,僅有接近50%的心房顫動病患者能長期接受抗凝血藥物治療。 對於無法長期使用抗凝血藥物治療,或者是抗凝治療下仍有全身性栓塞的非瓣膜性心房顫動病人,健保目前給付新的治療選擇:經皮心導管左心耳封堵術,使用封堵器隔絕左心耳血栓造成全身性栓塞的潛在風險。從超過5年的多個大型床研究及登錄資料顯示,左心耳封堵器成功置放率超過95%,並經美國食品藥物管理局審核通過成為心房顫動病人預防中風的新選擇,治療策略上除了取代長期的抗凝血藥物,也可以預防非瓣膜性心房顫動病人發生中風。術前會使用經食道心臟超音波來評估左心耳結構與血栓風險,符合條件患者會在麻醉下經由股靜脈來置放,導管傷口小於0.5公分,恢復快且不會留下疤痕,可以很快出院。 高醫結構性心臟團隊與腦中風團隊以及消化系中心密切合作,已經成功放置超過20例左心耳封堵器,也是南台灣第一個通過雙認證可以獨立操作的醫學中心,術後由經食道心臟超音波的追蹤以及病人個別化的中風出血風險評估,選擇不同的抗凝血或抗血小板藥物治療,有些患者甚至可以不服用藥物就能夠達到過去使用藥物下才能達到的預防中風效果,讓治療更具備彈性,也更貼近病患的生活需求。希望經由引進這項治療,解決病患的困擾。

圖出處https://www.health.harvard.edu/

﹝門診時段﹞

|

|||

|

| 高雄市三民區自由一路100號(地圖) │ 聯絡信箱│網頁維護:kmuj@kmuh.org.tw 高醫醫訊雜誌社 版權所有 © 2013 KMUH All Rights Reserveda 建議使用IE 9.0以上1024×768為最佳瀏覽 |