|

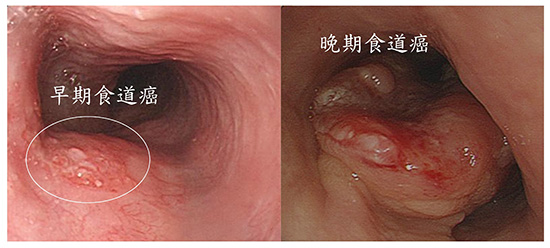

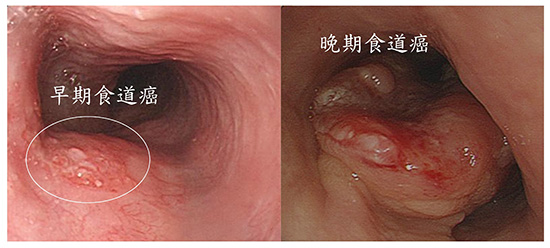

食道癌為我國男性健康的致命隱形殺手,在男性十大癌症中排名第六位,是男性常見的惡性腫瘤之一。食道癌患者在癌症發生初期幾乎沒有明顯症狀,而等到出現吞嚥困難的典型症狀求診時,常常都已經是癌症晚期,不容易被早期診斷是造成食道癌患者預後不佳與存活率極差的主要原因之一,反過來說,食道癌患者如果能早期被診斷出食道腫瘤,並早期接受妥善的治療,其實仍有很好的治療反應與存活希望,過去統計,如果食道癌在初期就被診斷出來,五年存活率可由末期的二成明顯提升至八成。

內視鏡(俗稱胃鏡)是目前診斷食道癌最準確的工具,傳統白光影像可以發現食道的腫塊和表面的不規則隆起,並由醫師進行病灶的切片來做組織學的診斷,但如果是平整的腫瘤或顏色沒有明顯改變的癌前病變,在白光內視鏡的影像中就不容易被診斷出來,這時就會考驗醫師的眼力與病人檢查當中的配合度。為了增進表淺性平整性食道癌與癌前病變的診斷率,內視鏡發展出強化的功能,包含窄頻影像技術(Narrow

Band Imaging,

NBI)、放大內視鏡和染色內視鏡。窄頻影像技術透過電腦成像技術將食道血管形成明顯的對比,利用腫瘤與正常組織血管分布不同的特性,將腫瘤的區域明顯的成像出來。而放大內視鏡透過放大食道淺層的血管來分析腫瘤與正常組織的不同,另外染色內視鏡是透過在食道噴灑碘液進行染色,利用腫瘤無法被碘染色的特性,來發現平整性的食道腫瘤。

內視鏡的強化技術雖然可以大大提升我們對食道癌的診斷率,但仍有其相關的缺點與限制,窄頻影像和放大內視鏡非常仰賴操作者的技術與判斷,有經驗的醫師和初學者即使使用同樣的工具,對於早期食道癌的診斷率仍會有明顯的差異。染色內視鏡雖然不會因操作者經驗而影響到病灶的判斷,但碘液本身很刺激,可能會造成患者有胸口不適和食道灼熱的不舒服感,也會有吸入性肺炎的風險。

隨著人工智慧(AI)在醫療影像之廣泛應用,透過影像辨識技術的發展,我們可以利用電腦來輔助人腦進行病灶之判讀與診斷,目前已有許多研究利用人工智慧來增進食道癌內視鏡影像的診斷率,透過人工智慧系統來克服目前內視鏡檢查在食道腫瘤診斷上的因難,包括減少判讀時間(可減少病人檢查不舒服的時間)、減少判斷的誤差(不因檢查醫師的不同而影響診斷之結果)和更精確的診斷疾病(在正確的位置進行切片檢查)。

希望透過智慧內視鏡醫療顯示器的發展,可以有效提升食道癌患者的診斷率,進而改善我國食道癌患者的存活率。

﹝門診時段﹞

| 時段 |

一 |

二 |

三 |

四 |

五 |

六 |

| 上午 |

吳宜珍

●高醫 |

|

|

|

|

|

| 下午 |

王耀廣

●高醫 |

|

|

吳宜珍

●高醫 |

|

|

| 夜診 |

|

|

|

|

|

|

|