|

|

|||||

|

||||||

| 核磁共振與超音波影像融合攝護腺切片(Fusion biopsy) |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 泌尿部 教授 黃書彬 (110年8月) | ||||||||||||||||||||||||||||

|

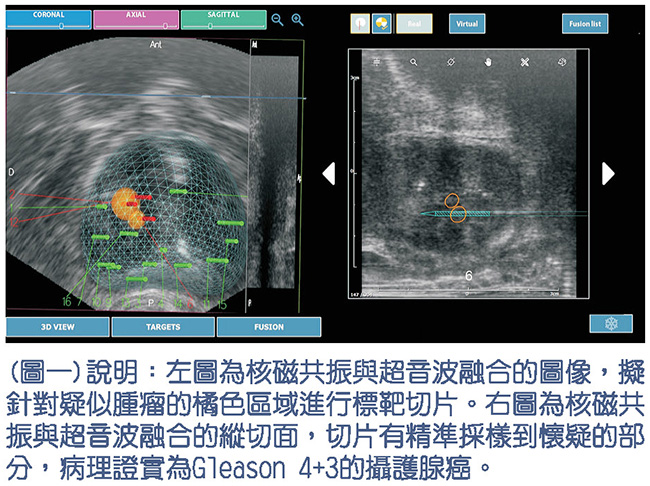

國人攝護腺(前列腺)癌的發生率逐年上升,2018年攝護腺癌已為男性好發癌症的第五位,男性癌症死亡原因的第七位,共有6,644位新發案例,造成1,377位病患死亡。早期攝護腺癌沒有明顯症狀,主要依賴血液攝護腺特異抗原(PSA)檢查來診斷,肛門指診並藉由經直腸攝護腺活檢切片(Biopsy)病理確認。傳統以超音波經直腸攝護腺切片的癌症檢出率在33%至57%之間,主要是因爲有25-39 %的攝護腺癌無法以超音波來識別腫瘤,另外有約20%的攝護腺癌是長在攝護腺的前葉部分,這在傳統經直腸切片是很困難採撿到的。文獻指出,傳統攝護腺切片可能會遺漏40%臨床上顯著的攝護腺癌。即使增加切片的數目(如24針的飽和切片)可以增加攝護腺癌的檢出率,但是這些檢出的攝護腺癌可能是臨床上不重要(非致命性)的攝護腺癌。 如今,多參數核磁共振掃描(mp-MRI)在攝護腺癌的診斷中扮演著越來越重要的作用。根據2019年歐洲泌尿外科協會(EAU)的指南,無論先前有沒有接受過傳統的切片且呈現陰性,所有臨床上懷疑攝護腺癌的患者均建議進行多參數核磁共振(mpMRI)掃描評估。核磁共振靶向切片(MRI-target biopsy)應參考攝護腺成像報告和數據評分系統(PI-RADS)來進行。有許多研究報告了MRI靶向切片方法比傳統隨機切片更可以改善癌症檢出率,且大大減少了臨床上無意義的攝護腺癌的數量。著名的PROMIS臨床試驗結果顯示將多參數MRI用作分類檢查,可以減少25%不必要的攝護腺切片; 且對於具有臨床意義的癌症,利用多參數MRI比經直腸超音波切片有更好的敏感性(93% vs. 48%,p <0•0001)。 目前有幾種方法可用於MRI靶向攝護腺切片:直接MRI腔內引導切片(direct MRI guided, in bore),認知融合切片(cognitive fusion biopsy)和核磁共振與超音波影像融合攝護腺切片(MRI-TRUS fusion biopsy)。直接MRI腔內引導切片因為需要特殊與MRI可以兼容的切片設備,且會壓縮MRI其它的臨床使用時間,故目前較不普及。認知融合切片是最簡單的方法,個案切片前先完成mpMRI,確認有懷疑的部分,手術者再手動藉由經直腸超音波針參考MRI的影像進行切片,這種方法不用額外的設備,但是也存在明顯的缺點,包括高度依賴操作者的技術能力以及降低小病變的準確性。 MRI融合切片則是利用不同的軟體平台將MRI數據整合到經直腸超音波中,以進行更準確的切片。 MRI融合切片持續被證明在檢測具有臨床意義的攝護腺癌方面比傳統切片更為有效。高醫泌尿部也引進最新搭載OBT®技術(Organ-Based Tracking Technology)的Koelis儀器平臺(圖一):所謂OBT®技術,是指醫師在每一次下針前,會利用「全3D超音波掃描」確認攝護腺的位置,更可以即時且細緻的顯示每一次穿刺時攝護腺的狀態,讓醫師可以非常準確的執行穿刺手術,提升攝護腺癌診斷的正確性,嘉惠病患!

﹝門診時段﹞

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

| 高雄市三民區自由一路100號(地圖) │ 聯絡信箱│網頁維護:kmuj@kmuh.org.tw 高醫醫訊雜誌社 版權所有 © 2013 KMUH All Rights Reserveda 建議使用IE 9.0以上1024×768為最佳瀏覽 |