|

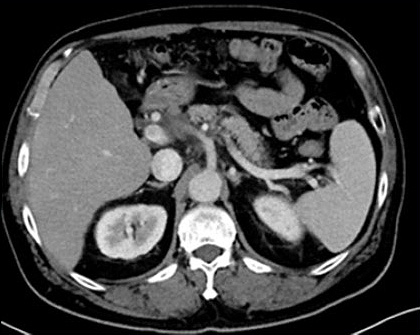

劉先生,64歲男性,過去有肝癌病史,歷經多次的肝動脈化療栓塞、標靶治療與放射線治療,然而腫瘤仍然復發。經評估除了更換標靶藥物與栓塞治療外,針對治療效果不佳的腫瘤,利用核磁刀執行立體定位放射治療,於治療結束後半年追蹤發現該腫瘤幾乎完全消失,治療過程也沒有任何不適。雖然原治療部位的腫瘤成功獲得控制,但同時也不幸的在十二指腸附近發現約5公分大的區域淋巴結轉移(圖一),考量到該病灶對於栓塞與藥物的效果不佳,於是再次利用核磁刀執行立體定位放射治療。治療結束後半年追蹤,發現該轉移之淋巴結已幾乎完全消失(圖二),治療反應相當良好,且幾乎沒有任何放射治療引起之副作用,目前該病人仍積極追蹤與藥物治療中。

|

|

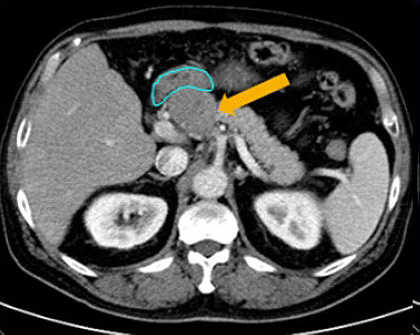

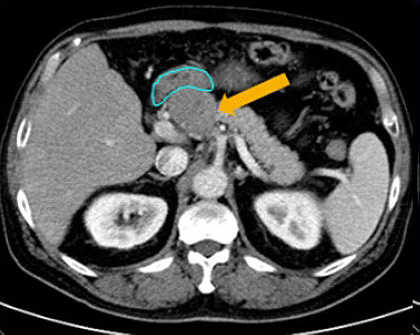

| 圖一:電腦斷層檢查發現5公分之淋巴轉移(箭頭處),並壓迫十二指腸(藍圈處),是放射線治療時極具挑戰與高風險的治療部位。 |

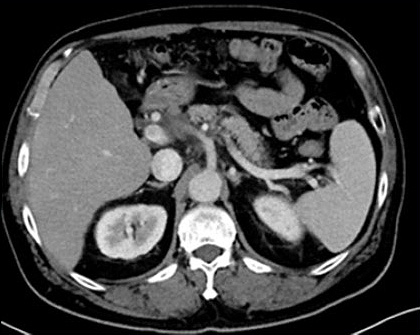

圖二:經立體定位放射治療半年後,檢查發現轉移之淋巴結已幾乎消失不見,十二指腸之壓迫情形亦獲得明顯改善。 |

肝癌的放射治療往往因為技術與器官耐受性的限制,造成放療成效有限。也因此放射治療在肝癌,主要僅應用於腫瘤引發之門靜脈阻塞,右心房或下腔靜脈腫瘤阻塞、無法手術或栓塞效果不佳之巨大腫瘤,及阻塞性黃疸等情況。隨著放射治療技術的進步,能讓放射線精準的集中在腫瘤處並且降低週遭正常組織的放射劑量,也使放射治療在肝癌領域有新的角色並達到不錯之成效。

而「立體定位放射治療」就是近年來光子放射治療在肝癌上的新契機。相對於傳統多分次(約25-30次)放射治療,「立體定位放射治療」以「少分次(約3-5次)、短療程(大多在2週內)、單次大劑量」之方式來投予放射劑量,已證實能達到更好的腫瘤控制率、對肝臟帶來更低的副作用,並且減輕病人奔波之苦。然而由於每次治療投予的劑量很高,因此對治療精準度之要求很嚴格,且倘若腫瘤位置貼近腸胃道等重要臟器,更有可能造成胃腸潰瘍甚至穿孔出血等嚴重副作用,因此若要以「立體定位放射治療」處理該位置之腫瘤,往往被認為有高風險甚至視為禁忌症,因而錯失了治療機會。

本院引進的「核磁共振影像導引全方位放射線治療儀」也就是核磁刀,在肝癌立體定位放射治療上提供了更安全且可行的機會。核磁刀具有下列幾項優勢:第一、使用核磁共振影像導引,使腫瘤影像更清晰可見,同時病患也完全避免了影像導引衍生的輻射暴露;第二、可及時調整治療計畫,使每次治療都是最適切精準的狀態,同時將周遭正常臟器的傷害降到最低;第三、可同步即時追蹤腫瘤位移,確保放射線都能精準地照射到腫瘤,也就是彈無虛發。綜合以上優勢,使肝癌的放射治療達到真正的精準放射治療,也因此確保了成效的展現與副作用的降低。使用這樣的新利器,能將放射治療在肝癌的應用上更加廣泛,也提供病友更良好的治療品質與成效。

﹝門診時段僅供參考,若有異動請依診間公告為主﹞

|