|

|

|||||

|

||||||

| 醫病共享決策-我有心血管疾病,應該要做心導管嗎? |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 心臟內科 尤士豪 主治醫師 (111年6月) | ||||||||||||||||||||||||||||

|

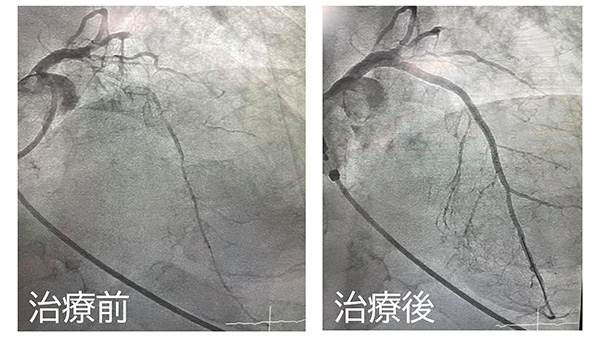

阿婆高齡90多歲了,在家屬陪同下轉診到本院。原本身體相當硬朗的她,近幾年出現胸悶不適,逐漸限制了日常的活動,讓她失去了往日的笑容。經過初步的檢查,發現可能是狹心症,需要進一步的心導管檢查,甚至可能需要支架植入的治療。但是,家人又擔心她的年齡與身體是否可以承擔,真是左右為難。因此我們使用「醫病共享決策」,讓阿婆和家人可以充分的了解,並可以做出更符合自己需求的決定。 與單純的疾病衛教或是簽下同意書不同,「醫病共享決策」應用在複雜不易理解、治療多樣且具有相當的不確定性、更重要的是可能會造成長期影響、需要病人調適的狀況。僅靠治療經驗豐富的醫師自行規劃治療計劃,沒有探知病人的狀況以及內心的需求,使病人可以充分理解與參與,是得不到滿意的結果的。 心血管疾病指的就是供給心臟血液的冠狀動脈,產生了狹窄或阻塞,導致心臟缺血或損傷。近年台灣十大死因中,心臟疾病一直高居第二位。許多的因素,例如高血脂、高血壓、糖尿病、抽菸…等等,雖然非一朝一夕,但是會逐漸使原本平滑的血管內長出「斑塊」阻塞血管,胸前感覺疼痛或壓迫、或伴隨呼吸困難,出現所謂的「狹心症」。積極地改變不良生活習慣、並配合妥善的藥物的控制,是最基本且最為重要的!但是當血管的狹窄程度逐漸嚴重,除了藥物治療之外,可能需要更積極的治療方式。 心臟內科醫師詢問病史、評估臨床症狀,並安排非侵入性的檢查(例如運動心電圖、心肌灌注掃描、冠狀動脈電腦斷層)做評估。不過,目前只有心導管檢查是確診的手段,而且可以視狀況給予介入治療。由於心導管是侵入性檢查,需要穿刺動脈,置入導管至冠狀動脈的開口,注射顯影劑,仍然是具有出血、造成血管傷害、以及腎功能損傷等風險的。本院心臟內科於3年前便採用「醫病共享決策」,除了提供病情的摘要以及目前的檢查結果,透過影片以及決策輔助工具,再經過充分的討論後,由醫病雙方一同找出最適合的治療方式。 最後阿婆和家人考慮之後,決定接受心導管治療,證實血管有嚴重的狹窄(圖一)。經過支架植入治療後,現在已經恢復健康,在公園散步能夠健步如飛,重拾往日的歡笑。

參考資料:衛福部醫病共享決策平台,決策輔助表:我有穩定性心絞痛需不需要接受心導管治療,網址:HTTPS://REURL.CC/Q58EYP。

﹝門診時段僅供參考,若有異動請依診間公告為主﹞

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

| 高雄市三民區自由一路100號(地圖) │ 聯絡信箱│網頁維護:kmuj@kmuh.org.tw 高醫醫訊雜誌社 版權所有 © 2013 KMUH All Rights Reserveda 建議使用IE 9.0以上1024×768為最佳瀏覽 |