|

|

|||||

|

||||||

| 重度心臟衰竭:鋼鐵人心臟不再是夢想-心室輔助器 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 心臟血管外科 李涵彥 主治醫師 / 蔡峯鈞 副教授 (112年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||

|

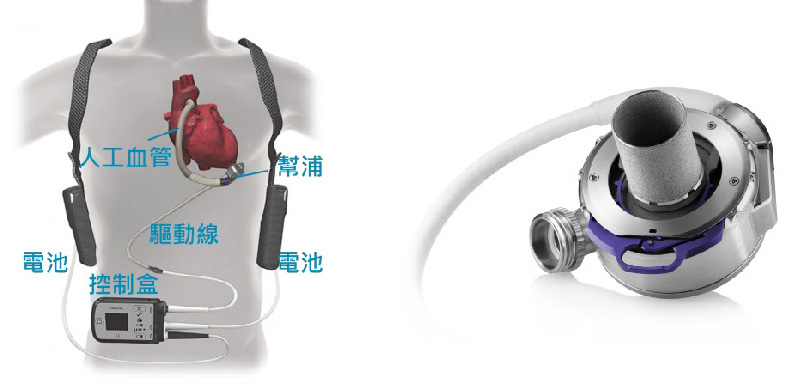

73歲黃先生,因慢性心衰竭長期在心臟內科接受藥物治療,四年前因心律不整接受體內去顫器置放,預防猝死的可能。時隔一年又因為心臟功能逐漸變差,送急診三次,使用呼吸器並接受強心劑、利尿劑使用,但因年齡限制無法接受心臟移植,原來喜愛高爾夫球運動的他,因為常發生肺水腫而頻繁至急診求診,而放棄這項嗜好,在接受長效型心室輔助器手術來取代心臟功能後,目前手術後已超過兩年,也回到球場重新享受擊球的樂趣。 心臟衰竭的發生原因與常見的症狀 心臟衰竭的發生原因有很多,除了最常見的缺血性心臟衰竭,因為冠狀動脈阻塞與自發性心衰竭因心臟肥大擴張所造成外,還有因為瓣膜異常、急性病毒感染或產後心肌炎所造成,心臟衰竭常見的症狀包括端坐呼吸、陣發性夜間呼吸困難、尿量減少、下肢水腫、長期咳嗽、容易疲憊與運動及活動耐受力減少。 除了心臟移植,還有什麼新的治療選擇 自1967年開始第一例心臟移植手術後,末期心臟衰竭的標準治療就是接受心臟移植,但因為捐贈者少,需要移植者多,又有年齡上的限制,根據台灣器官捐贈移植登錄中心統計,每年只有約70-80人能幸運獲得心臟,大多數心臟衰竭的病人往往在等待換心過程中含恨以終,幸好近年有了重要的治療選擇---心室輔助器,可以替代心臟功能幫忙延續生命,一開始使用的目的是過渡移植:讓需要心臟移植的病人,作為移植前的過渡使用,隨著經驗累積,心室輔助器有了新的運用,將無法接受心臟移植的病人植入心室輔助器作為「終生性」取代心臟功能的治療。 心室輔助器如何運作 心室輔助器是將幫浦經由手術縫合到心臟左心室,再利用人工血管將血液引流到主動脈供應器官需要,它的運轉藉由一台體外的小電腦控制,我們稱為控制盒,控制盒與心室輔助器經由一條穿出腹部的驅動線連結,而控制盒的電力來源除了隨身腰包的行動電池,也可以利用家中牆壁的電源,減少更換行動電池的不便。

目前實際臨床經驗 在適當選擇後,病人接受心室輔助器的結果已經與心臟移植相當,沒有等待捐贈者的困擾,也不用擔心術後排斥,這幾年在歐美先進國家接受心室輔助器手術的病人逐年增加,目前已超過心臟移植人數,取代心臟移植是趨勢,接受植入手術的病人已超過數萬人,使用最長的時間也已超過10年,我們醫療團隊治療的病人經驗,最長也已超過5年。 切忌延誤治療 心臟衰竭會影響其他器官造成肺水腫/肝腫大/腎衰竭,嚴重者甚至會影響意識,當發生重度心臟衰竭症狀,應該考慮提早進一步檢查與治療,才能增加心室輔助器手術後的成功率。而在手術前應該跟醫師有充分的時間討論。確認您是否符合心室輔助器的適應症與避免可能的手術風險。

※本文章同意非營利行為之轉載,轉載時不得編輯、調整、增刪、加註、改寫或以其他方式變更本文章內容,並註明供稿來源。

﹝門診時段僅供參考,若有異動請依診間公告為主﹞

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

| 高雄市三民區自由一路100號(地圖) │ 聯絡信箱│網頁維護:kmuj@kmuh.org.tw 高醫醫訊雜誌社 版權所有 © 2013 KMUH All Rights Reserveda 建議使用IE 9.0以上1024×768為最佳瀏覽 |