|

|

|||||

|

||||||

| 低溫治療-心跳停止患者黑暗裡的一道光 |

|

|

|||

| 高醫急診醫學部 吳昶翰 醫師 (112年9月) | |||

|

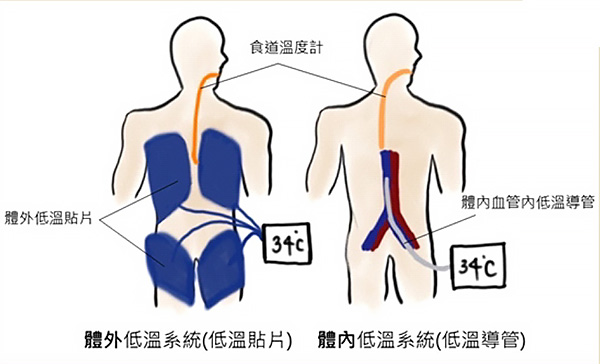

心跳停止是人體循環中最惡劣的狀況,即使經歷救治,也只有不到10%的患者能存活出院,而最讓人氣餒的是,在心跳停止復甦的過程中,常因缺氧、循環過差而在過程中出現大小程度不同的腦部傷害,導致即使恢復了心跳,卻也伴隨不可挽回的神經學傷害,經統計,倖存者中能清醒恢復的患者數不到10%。而低溫治療的出現,即是希望能夠在患者恢復心跳後,盡可能減少心與腦的傷害,進而增加患者的神經學預後甚至存活率。 ◎低溫治療的原理與優點 「低溫治療」是針對急救復甦後意識仍昏迷的病人進行降溫,利用低溫,讓大腦、心臟的細胞代謝降低,減低細胞耗氧的同時,亦可讓受傷細胞發炎反應下降,讓心跳停止後的人體以低耗能、低傷害的方式保護細胞。目前常用的治療方式,會以體外低溫貼片或體內低溫導管等方式,讓患者在水冷系統的運作下降溫,輔以食道溫度計監測核心體溫,將核心體溫控制在32-36度之間,恆溫維持 24 小時後,再慢慢將人體升溫至常溫,總療程約3-5天不等。

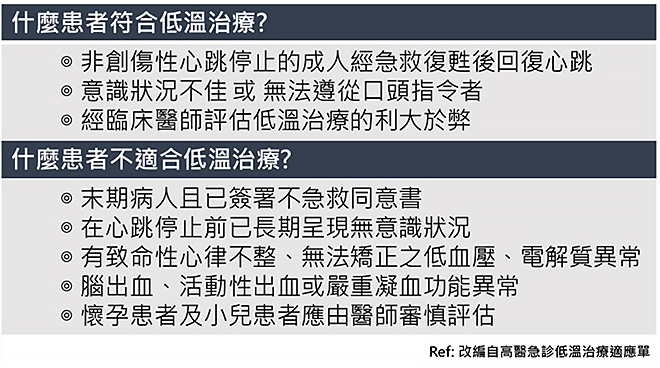

◎所有心跳停止的患者都可以低溫治療嗎? 儘管2015年後美國心臟科醫學會建議低溫治療於心跳停止患者中的使用,什麼患者有最大效益仍有許多不確定性,考量其治療成本及可能的併發症,低溫治療的使用需審慎的考量(圖二)。

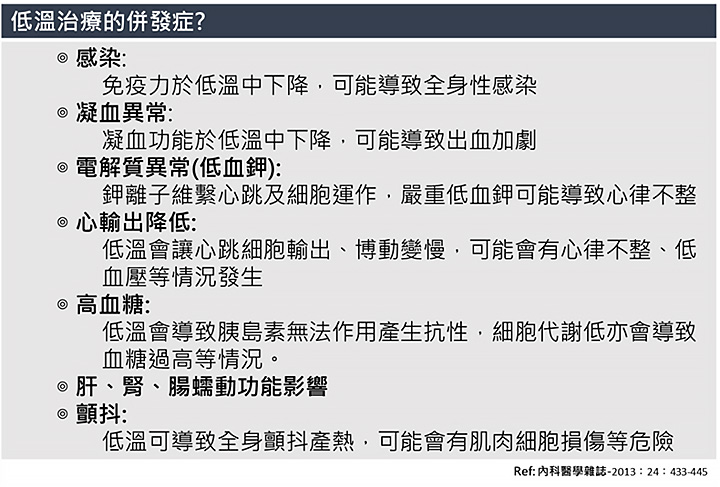

◎低溫治療可能的併發症? 人類為恆溫動物,而低溫治療乃採機器控制的方式抑制體溫平衡,隨之也可能產生併發症(圖三),因此,並非每個患者都適合低溫治療,仍需由臨床醫師判斷執行。

◎使用低溫治療,要付多少錢? 全民健康保險於2015年開始給付低溫治療療程,患者只需自付部分負擔,然而因此療程價格較高,即使在健保給付下,部分負擔仍需要6000-10000元,並非完全免費。 ◎可以不採取低溫治療嗎? 儘管目前建議於心跳停止後的照顧中,符合適應症之患者積極使用低溫治療,目前的證據尚無法給出絕對有利的答案,考量其併發症,更常令人望之卻步,然而,目前對於心跳停止後的患者,低溫治療仍是少數可能有利的療程。 與死神拔河是一件困難的挑戰,但在患者本人失去意識的情況,做決定的家屬卻常已六神無主,不知道什麼決定適合摯愛;又什麼時候放手才是灑脫,進醫院的短短1小時內,插管壓胸、電擊急救、中央靜脈導管到升壓劑等專有名詞排山倒海襲來,即使醫療端努力的解釋,卻彷彿所有的時間都停留在了那句「為什麼會發生這樣的事情」而無法決定。如同低溫治療,乍看之下都看得懂的四個漢字,組合起來卻是那麼的陌生,常常家屬只想問的就是一個結論:「對患者有幫忙嗎?有害嗎?」,但重症治療,本就不是一個絕對保證,更像是一個機會,在看到結果之前,無法知道是不是有效,其不可避免的會伴隨著併發症,但對於患者而言,有時差的就是這樣一個機會,平時了解急重症治療,遇到狀況時與急重症團隊建立信任、積極討論,一起克服過程中當然可能遇到危險及困難,方可在「心跳停止」的這片黑暗上,一起點燃一道光。

※本文章同意非營利行為之轉載,轉載時不得編輯、調整、增刪、加註、改寫或以其他方式變更本文章內容,並註明供稿來源。

|

|||

|

| 高雄市三民區自由一路100號(地圖) │ 聯絡信箱│網頁維護:kmuj@kmuh.org.tw 高醫醫訊雜誌社 版權所有 © 2013 KMUH All Rights Reserveda 建議使用IE 9.0以上1024×768為最佳瀏覽 |