|

|

|||||

|

||||||

| 喉嚨長繭、息肉一定要手術嗎?–類固醇精準聲帶注射免開刀 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 高醫耳鼻喉部 林逸筑 主治醫師 (112年10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

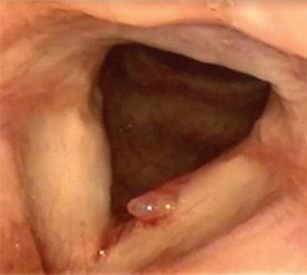

聲音是日常生活中多數人與人溝通最常使用的工具,雖然個人音色音質、音調高低受先天因素而定,但大多數的嗓音障礙都是因為後天長期過度或不正確使用聲音所致,常見的職業用聲者如:老師、客服員、業務員、民意代表、歌手等,因工作時需要大量使用聲音,很容易出現聲帶慢性發炎或水腫、聲帶結節(俗稱長繭)或聲帶息肉等。初期聲帶疾病症狀較輕微,像是說話比較容易累、喉嚨比較緊、或是話講久了會失聲或聲音分岔、唱歌時高音唱不上去等,通常充分噤聲休息、改掉不正確的說話習慣,並搭配藥物及音聲語言治療,大多數的患者可以逐漸恢復正常的聲音;若是忽略早期徵兆,仍舊持續過度、不正確使用聲音,嚴重時可能出現嗓音沙啞,甚至氣音等症狀,此時通常需要藉由手術或積極治療才能改善嗓音。 傳統的聲帶手術治療是採「喉顯微手術」,醫師在顯微鏡下,藉由特製的精細長柄器械將聲帶上的病灶切除,患者於術後需噤聲一週,待聲帶復原後方可開始說話,少數患者術後聲帶可能形成疤痕而影響聲音恢復的品質。此外,由於喉顯微手術需要住院及插管全身麻醉,較不便且風險較高。術後可能會有喉嚨不適、舌頭麻木感,通常幾天內便會逐漸恢復。若患者上排門牙有搖晃不穩的情況,在手術過程中架喉直達鏡時,有可能會傷到門牙或造成門牙脫落;若患者張口度受限,甚至無法進行喉顯微手術。 近年來,新式的嗓音微創手術興起,「聲帶精準注射」是在門診局部麻醉下,藉由經鼻內視鏡確認聲帶病灶位置,再進行注射,治療過程約15~20分鐘,不僅不需要住院,也免去全身麻醉的風險,且患者術後僅需噤聲兩天就可慢慢開始說話。「類固醇聲帶精準注射」的治療範圍廣泛,不論是聲帶結節、囊腫或息肉、或是疤痕性聲帶等,都可以透過這種治療方式獲得改善,並搭配專業的語言治療師進行音聲衛教以及治療後的音聲保健。 隨著醫學進步,門診音聲手術對於嗓音障礙患者是個新的治療選擇。當檢查發現聲帶長繭、息肉、囊腫等情形時,由於多數患者本身為職業用聲者,當聲音日漸沙啞時,無論是多休息少說話,或是接受傳統聲帶手術需住院全身麻醉且術後噤聲一週,常常都是知易行難;新式微創「類固醇聲帶精準注射」於門診局部麻醉及內視鏡導引下進行聲帶病灶內局部注射,治療過程和噤聲恢復期都較傳統手術減少。提醒民眾,若有音質改變、說話易累、音域變窄、或咽喉不適等嗓音問題的早期症狀時,可先減少說話、多喝水並避免刺激飲食,若症狀持續超過兩週以上仍未見改善時,請尋求耳鼻喉科醫師進行內視鏡檢查與診斷,給予合適的治療策略。

※本文章同意非營利行為之轉載,轉載時不得編輯、調整、增刪、加註、改寫或以其他方式變更本文章內容,並註明供稿來源。

﹝門診時段僅供參考,若有異動請依診間公告為主﹞

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| 高雄市三民區自由一路100號(地圖) │ 聯絡信箱│網頁維護:kmuj@kmuh.org.tw 高醫醫訊雜誌社 版權所有 © 2013 KMUH All Rights Reserveda 建議使用IE 9.0以上1024×768為最佳瀏覽 |