|

|

|||||

|

||||||

| 全身麻醉插管後的聲音變化 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 小港醫院麻醉科 謝嘉原 主治醫師 / 高醫麻醉部心胸麻醉科 盧奕丞 主任 (112年10月) | ||||||||||||||||||||||||||||

|

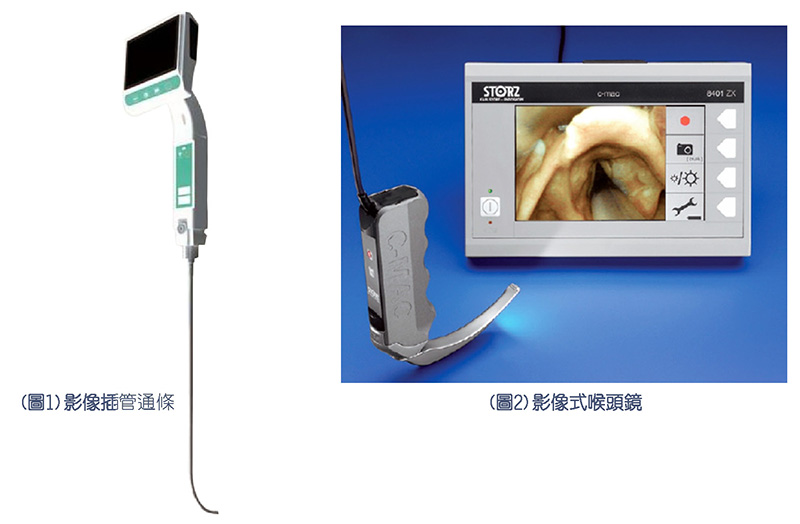

麻醉後的喉嚨不適 在手術前評估的麻醉照會門診,麻醉醫師會例行性詢問病人:「之前有手術麻醉的經驗嗎?」「麻醉醒來之後是否有任何不舒服的地方?」。有時會得到這樣的答案「上次醒來喉嚨很痛!」「出院回家後沙啞好幾天,講話都不像原來的聲音了!」事實上,喉嚨不適的種種症狀,往往是造成病人對於麻醉經驗不佳的原因之一。本文將探究麻醉醒來喉嚨痛常見嗎?聲音沙啞後會不會就此無法再恢復到原來的聲音呢? 隨著台灣醫療技術與儀器的精進,各種手術的需求量也與日俱增。有些較簡易的手術可在門診利用局部麻醉完成,病人手術完當天即可回家,不需住院。然而更多較複雜手術,如涉及內臟器官、骨關節,大範圍病灶等或病人無法忍受清醒時局部麻醉下的焦慮與不適感,則會以全身麻醉,讓病人在沒有意識的情況下接受手術。接受全身麻醉的病人,手術麻醉前全都會接受麻醉醫師專業的評估。麻醉醫師會向病人解釋全身麻醉的方式、流程與風險。同時也會向病人說明全身麻醉結束清醒後可能遇到的問題,病人事先有心理準備,例如:傷口疼痛、噁心嘔吐、低體溫覺得冷,以及喉嚨不適包括喉嚨異物感、喉嚨痛、聲音沙啞、發聲困難或吞嚥困難等。 全身麻醉對咽喉的影響 由於全身麻醉使用的藥物會使病人咽喉部肌肉組織鬆弛,導致呼吸道阻塞,甚至直接抑制自發性呼吸。因此全身麻醉時的標準作法都需要建立安全可靠的呼吸道,即所謂的「插管」,以維持呼吸道暢通,並利用麻醉機(配備呼吸器)幫助病人呼吸。插管的器具除了傳統的氣管內管(endotracheal tube)之外,亦可依手術需求使用喉頭面罩呼吸道(laryngeal mask airway; LMA)。 「氣管內管」顧名思義是一支放置於氣管內的呼吸管,傳統上是利用直接喉頭鏡經口輕放至舌根,挑起會厭暴露聲門,再將氣管內管通過聲帶置入氣管;「喉頭面罩」則是放置於喉部聲門之上,儘管不直接通過聲帶,但仍會覆蓋於咽喉部位的組織,以達到通氣的效果。因此,無論是放置氣管內管或是喉頭面罩,都有可能造成麻醉後喉嚨不適的併發症。這些症狀主要來自於放置呼吸管後,造成咽喉部或氣管的表皮受傷、聲門水腫、聲帶麻痺等。根據過往文獻的統計,接受全身麻醉放置氣管內管的病人其中約有15%~50%發生術後喉嚨痛的情形。放置喉頭罩的約有6%~34%。另有研究顯示女性、年輕人、有肺部疾病的病人,以及較長的手術時間,發生手術後喉嚨不適的機會較高。慶幸的是,絕大多數喉嚨不適的症狀都可在三至七天內自行痊癒,無須經過任何治療。只有不到1%會超過七天。 透過有經驗的麻醉科醫師執行全身麻醉及選擇合適於病人的呼吸管也能減低發生喉嚨不適的機會。此外高醫體系麻醉科,均配備有影像插管系統例如:影像插管通條(圖1)與影像式喉頭鏡(圖2),此類工具在氣管插管時可以減少對舌根與挑起會厭的施力,如使用影像插管通條甚至不需對舌咽及會厭施力,將插管過程的刺激與損傷降到最低。 結論 全身麻醉後發生喉嚨痛或聲音沙啞等情形並不少見,但多數都能夠在不需特別治療的情況下自行痊癒。如果您接受全身麻醉後遇到這樣的症狀,無須過於擔心,建議您可以多喝開水,遵從醫師的指示。但如果症狀持續超過一個星期都沒有改善,建議您可以向耳鼻喉專科醫師求診,以排除其他因素。

※本文章同意非營利行為之轉載,轉載時不得編輯、調整、增刪、加註、改寫或以其他方式變更本文章內容,並註明供稿來源。

﹝盧奕丞 主任 門診時段 / 門診時段僅供參考,若有異動請依診間公告為主﹞

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

| 高雄市三民區自由一路100號(地圖) │ 聯絡信箱│網頁維護:kmuj@kmuh.org.tw 高醫醫訊雜誌社 版權所有 © 2013 KMUH All Rights Reserveda 建議使用IE 9.0以上1024×768為最佳瀏覽 |