|

|

|||||

|

||||||

| 第二孕期反覆性流產/早產的慣犯-子宮頸閉鎖不全 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 高醫婦產部產科 詹德富 主任/教授 (113年9月) | ||||||||||||||||||||||||||||

|

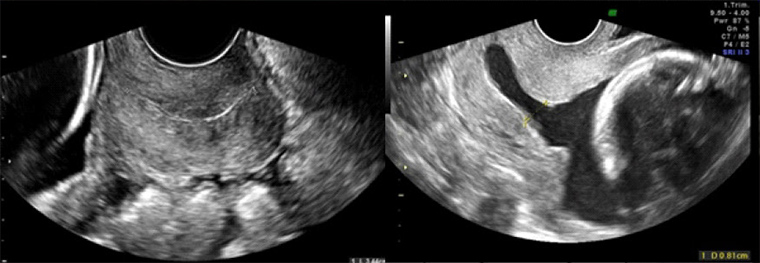

姍姍是位第二次懷孕的26歲孕媽媽,上一胎在17週的時候流產了。當時她在沒有任何不舒服的情況下無預警破水,胎兒很快就滑出來。醫師建議這胎可以於13週後做子宮頸環紮手術,以避免再次流產。但姍姍覺得自己還年輕,上次只是運氣不好。並且她很擔心懷孕中接受手術的風險,也擔心寶寶受到麻醉藥物影響,所以最後決定不接受手術。此次懷孕19週又2天,因疑似破水而至急診室。內診發現陰道內可見明顯膨出的羊水囊及胎兒,隨即胎兒便娩出。 這個一再造成流產的兇手,便是「子宮頸閉鎖不全」。案例中的姍姍,可以用「過去病史」來診斷此情況。若在發生第一次的無痛性流產後未進行預防性子宮頸環紮,第二次懷孕將有很大的風險會再次流產。 綺綺是第一次懷孕,在21週時因突然落紅而來到急診。內診發現子宮頸已經開5公分,因為沒有子宮收縮或下腹痛,所以診斷子宮頸閉鎖不全。與醫師討論後,綺綺決定接受緊急子宮頸環紮手術,希望給寶寶爭取更多的時間。手術後沒有腹痛也沒有陰道出血,術後狀況穩定,但是仍在29週時破水,在給予抗生素及安胎藥,寶寶在30週時出生,經過新生兒科積極照顧後,穩定出院。 子宮頸閉鎖不全也可藉由「陰道內診」來診斷,直接在陰道內看到已打開的子宮頸及羊水囊。病患最常見的症狀是陰道黏液狀分泌物,顏色變粉色或是有點狀出血。「緊急子宮頸環紮」指的是在子宮頸已經打開的狀態下所進行的環紮手術,目的是延長妊娠週數,以降低早產兒併發症並增加活產率。像案例中的綺綺若在21週生下寶寶,他幾乎沒有存活機會,但30週大的寶寶大部分都可存活了。若孕婦有合併收縮或大量出血,則不適合進行緊急子宮頸環紮。手術風險主要為術中破水,以及有較高的術後感染率。 小唯是第一次懷孕,21週時接受高層次超音波,檢查剛開始便被告知有子宮頸變短狀況。確認寶寶沒有其他結構異常後,小唯便直奔急診。內診發現子宮頸未開,但超音波可見內頸口呈現V shape(圖一)。接受環紮手術後,小唯沒有任何不舒服,並於術後第三天出院,在39週時順利生下一個健康寶寶。 「超音波診斷」也是常用的方式,超音波下根據嚴重程度則可見Y 型,V 型及U 型。子宮頸變短不完全等於子宮頸閉鎖不全,若在24週前子宮頸小於2.5公分,我們除了可以用預防性環紮手術也能採用黃體素來預防早產。 子宮頸閉鎖不全是反覆性流產的主要原因,但如果能予以適當的處置,其實是可以被預防的。提醒孕媽媽多注意,可與醫師多討論找出最好的方案。

圖一:(A)正常子宮內頸(B) 子宮頸閉鎖不全

※本文章同意非營利行為之轉載,轉載時不得編輯、調整、增刪、加註、改寫或以其他方式變更本文章內容,並註明供稿來源。

﹝※ 門診時段僅供參考,若有異動請依診間公告為主﹞

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

高雄市三民區自由一路100號(地圖) │

網頁維護 / 聯絡信箱:kmuj@kmuh.org.tw

│資訊安全與隱私權政策 高醫醫訊雜誌社 版權所有 © 2024 KMUH All Rights Reserveda 建議使用Chrome、Edge瀏覽器 最佳解析度為1280x1024 |