|

|

|||||

|

||||||

| 天搖地動我「震」靜,正確防災求生機! |

|

|

|||

| 高市消防局十全分隊 林彥宇 小隊長 / 高醫急診醫學部 王子義 主治醫師 (113年11月) | |||

|

根據中央氣象署地震測報中心資料,112年全年全台發生有感地震466個,其中85個為顯著有感,而我們記憶猶新今年(113年)的0403花蓮地震,當月有感地震就達1400個。台灣位於地震帶、地震已習以為常等爾爾之語,相信讀者時有所聞早已熟知。但是,當你半夜睡夢中遇到地震,要如何應變?病友親人長期坐輪椅,遇到地震要怎麼辦?甫喜獲子女的你,地震時要如何照顧小寶寶? 我們常常聽到「趴下、掩護、穩住」的DCH地震應變口訣,而上述問題及特殊狀況應變,除在內政部及內政部消防署各項刊物中有說明,筆者並參考臺北市政府消防局防災科學教育館網站及加拿大shakeoutbc網站資料,此次為利讀者便於閱覽,整理後依各場景將分類說明。 地震來時怎麼辦 一、通則: 切勿奔跑,切勿慌張,請依以下各場景應變。 二、各種場景應變: (一)大原則: 遵守「趴下drop、掩護cover、穩住hold」之DCH地震應變模式,勿任意奔跑或移動,代地震停止後迅速離開危險場域。

(二)一般居家內 1、夜晚在床上時:趴臥床上、以被子蓋住身體、以枕頭保護後頸及頭部。特別提醒勿起身嘗試行走。 2、沒有桌子或掩體:趴下、掩護、穩住。趴低伏地、掩護頭部、緊靠堅固柱體或實心牆。 3、在泡澡時:低姿、掩護、等待。若於浴缸內,放低頭部,以雙臂或臉盆保護頭部後方,勿跳出浴缸避免不穩滑倒。 4、在如廁時:坐在馬桶上,以物品或雙臂保護頭部後方、彎腰前傾將身體貼近大腿。

5、在廚房烹飪時:關閉爐火,蹲低姿勢,遠離所剛煮的熱燙食材,注意避免上方用品掉落。

6、與寵物一起避難:安撫寵物,帶著牠一起趴下、掩護、穩住。 (三)身障、行動不便及長者 1、坐在輪椅上:鎖住、掩護、穩住:鎖住輪椅、以物品或雙臂保護頭部後方、彎腰前傾將身體貼近大腿。 2、使用助步車:鎖住助步車後坐在上面(如果可以坐)、以物品或雙臂保護頭部後方、彎腰前傾將身體貼近大腿。 3、使用拐杖:放下拐杖,趴低伏地掩護頭部,附近若有掩蔽物躲入下方後抓牢。

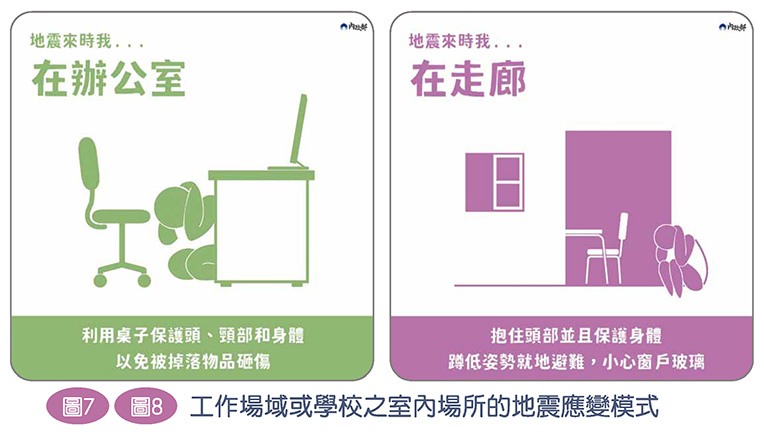

(四)無法自行避難之嬰幼兒: 抱起、趴下、掩護、穩住:將嬰兒抱在胸口,然後趴下、掩護、穩住。  (五)工作場域或學校 1、室內場所:趴下、掩護、穩住。如果沒有可躲避於下方之家具,可緊靠牆面或堅固柱體,遠離上方或周邊有燈飾、吊飾、櫃子、物品掉落或傾倒導致受傷。

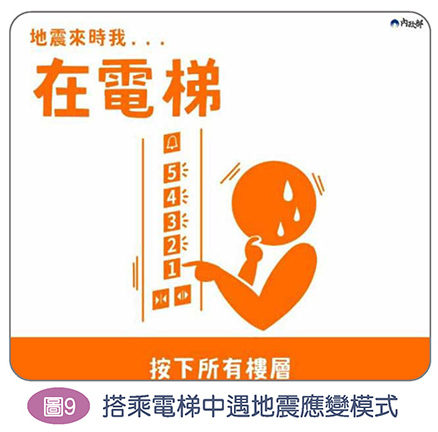

2、正在搭乘電梯中:抓牢、按停、呼救。抓牢扶手穩定身體重心,按下所有樓層按鈕嘗試停下電梯,如無法停下按緊急通話鈕求救。

(六)通勤、交通工具使用者 1、正在開車或在車上時:減速、靠邊拉起手煞車、在車內等待地震減緩。特別提醒路邊停車應遠離高樓、樹木、路燈路牌或天橋下等,這些都可能掉落或傾倒導致您受傷。

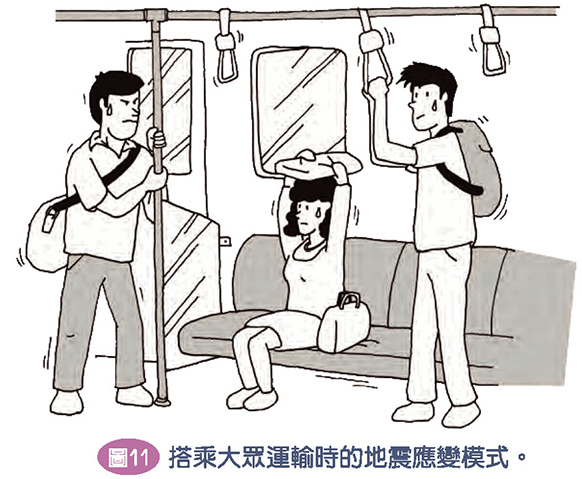

2、機場、車站等候處:趴下、掩護、穩住。趴低伏地、用行李掩護頭部、緊靠堅固柱體或實心牆。注意遠離落地玻璃窗、吊墜燈具或裝飾等 3、車站月台:請遠離電扶梯、月台等高低落差處,靠近堅固柱體,蹲低姿勢並保護頭部。 4、搭乘大眾運輸工具:掩護、穩住。抓緊扶手桿或坐在座位上,以物品或雙臂保護頭部後方、彎腰前傾將身體貼近大腿。避免蹲在地上,慌張逃竄的人群可能踩踏到您。

5、在高架橋上:減速通過橋面後靠邊停車。如無法行駛,請靠邊停車並打警示燈。 6、在高速公路上:減速靠邊、拉起手煞車、打開警示燈、等待搖晃結束。 7、在隧道內:若即將到達出口,請減速駛出隧道。若在隧道之中,減速靠邊、拉起手煞車、打開警示燈、可移動時嘗試向緊急出口移動。 (七)休閒娛樂時: 1、商場或購物中心內:趴下、掩護、穩住。避免上方、側邊可能掉落、破裂或傾倒的物品,可靠近堅固柱體旁,或是善用購物車、購物籃為您掩護頭部。 2、夜市攤販的人群聚集場所:暫時不要蹲下以免踩踏!以低姿勢遠離人群到空曠處,並注意閃避翻覆的油鍋、掉落的電線等危險物體。 3、電影院、球場觀賽等觀眾席上:如在座位席,請原地趴下、掩護、穩住,注意不要蹲在走道,並留意上方掉落物。

4、山區郊外:盡量至開闊空曠處,留意避開土石掉落、步道崩塌、山坡位移等情形。 除了以上多項由「趴下drop、掩護cover、穩住hold」DCH為原則所變化的教學,更需要注意的是在此之前,遇到地震搖晃時請冷靜,切記,勿嘗試奔跑,很容易造成摔跌傷或遭物砸傷。等待地震停止,再嘗試移動至安全環境,方為上策。

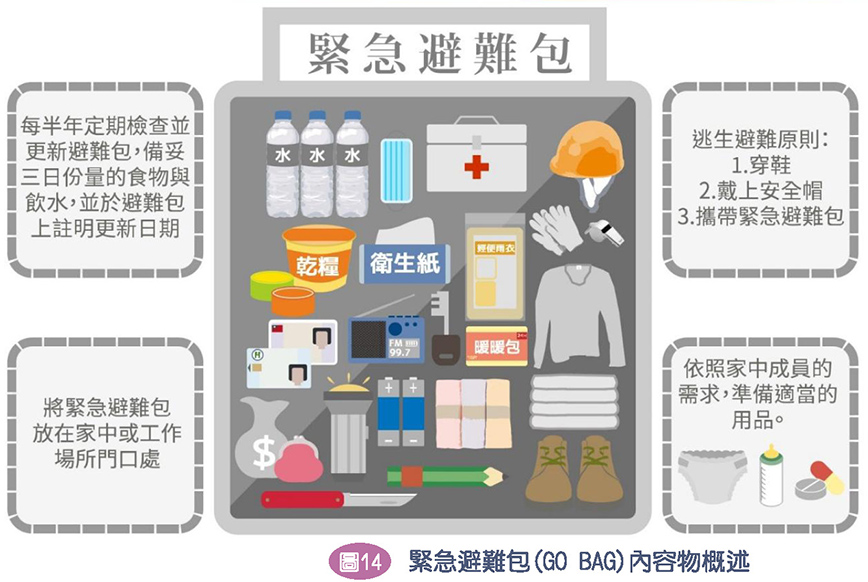

另外,亦鼓勵讀者準備「Go Bag」及「Stay-BinBox」,用於緊急避難過程或短期生活所需,差別在於 GO BAG:俗稱「緊急避難包」,用於地震停止後離開,內有準備好之急難用物品,包含證件影本、現金、適量飲水及食物、保暖衣物、打火機、手電筒等,不宜過大,建議以72小時內應急實用為主。

Stay-Bin box:用於地震停止需滯留於居家,現狀安全或無法離開的情形下,可能遭遇停水停電之不便,準備之物品為短期生活所需,包含證件影本、淨水用具、飲水及食物、保暖用品(被單毛毯)、照明設備、收音機及垃圾袋等,建議可供給住家2周生活時間。 縱然科技日新月異,對於地震災害,尚仍屬於難以預測且破壞甚鉅的天災,歷年許多震災皆造成慘重傷亡、巨大損失而永誌難忘,面對不可抗力的天災考驗,我們必須做足最好的準備,並在災害中冷靜面對、相互扶持共進,才是直面地震災害最好的良策。

參考資料: 1、內政部FaceBook粉絲專頁,網頁https://www.facebook.com/moi.gov.tw。 2、內政部消防署網站,網頁https://www.nfa.gov.tw/pro/index.php。 3、臺北市政府消防局防災科學教育館,地震可能造成的危險環境,網頁https://fsm.119.gov.taipei/w/fsm119/Earthquake_21103013094789532。 4、Great British Columbia ShakeOut,https://www.shakeoutbc.ca/。

※本文章同意非營利行為之轉載,轉載時不得編輯、調整、增刪、加註、改寫或以其他方式變更本文章內容,並註明供稿來源。

|

|||

|

|

高雄市三民區自由一路100號(地圖) │

網頁維護 / 聯絡信箱:kmuj@kmuh.org.tw

│資訊安全與隱私權政策 高醫醫訊雜誌社 版權所有 © 2024 KMUH All Rights Reserveda 建議使用Chrome、Edge瀏覽器 最佳解析度為1280x1024 |