|

|

|||||

|

||||||

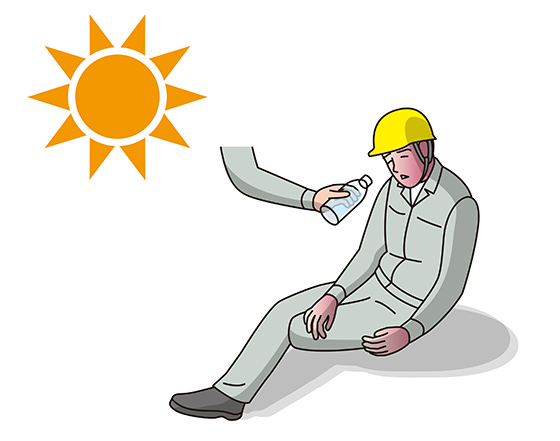

| 高氣溫下的戶外工作,如何預防熱危害? |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 高醫岡山醫院職業及環境醫學科 黃雅靖 主治醫師 (114年2月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

隨著全球暖化的影響,台灣平均氣溫持續上升,每年極端高溫的天數逐步增加,加上台灣濕度也高,對於需要在戶外工作的族群來說,更容易因為無法有效散熱而面臨健康風險。熱危害是指人體因為處在過高的環境溫度下,無法有效調節體溫而引發的健康問題。常見的熱危害症狀可以根據病情輕重分為以下幾類: 1.熱痙攣:通常發生在長時間的體力活動後,因為大量流失鹽分和電解質,導致肌肉痙攣。患者的體溫通常正常,但會感到肢體的局部肌肉抽筋,特別是在腹部、手臂或腿部。 2.熱暈厥:因為長時間站立或突然從坐姿起身,血管擴張導致姿勢性低血壓,患者可能會昏厥(持續時間短),於年長者最為常見。 3.熱衰竭:由於大量流汗導致嚴重脫水,進而引起水分與電解質的不平衡,體溫正常或微幅升高。患者會感到噁心、嘔吐,皮膚濕冷,臉色蒼白,心跳加速,並可能出現頭暈或疲倦無力的症狀。 4.熱中暑:這是最嚴重的熱危害,當中樞神經系統失調,體溫調節失常,體溫超過40度,患者可能會出現行為異常、意識模糊,甚至昏迷或抽搐。此時患者可能無法流汗,皮膚乾燥發紅,需要立即就醫處理,否則可能危及生命。 高氣溫戶外勞動工作者包括建築工人、運輸工人、交通指揮、清潔作業、農事工作等,其他如老弱婦孺、慢性病患者,或特定藥物服用如抗組織胺、利尿劑、抗憂鬱藥物,較容易受到高溫的影響。 熱危害的風險評估可以參考勞動部職安署高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網(https://hiosha.osha.gov.tw/content/info/heat1.aspx),戶外工作者的雇主應依法視天候採取預防措施,以避免熱危害的發生,包含以下注意事項: 1.若是固定區域工作,應設置遮陽裝置或利用細水霧降溫,或提供陰涼之休息場所。若是大範圍移動作業則穿戴通風良好之帽子或安全帽,選配寬帽緣並搭配防曬頸巾,穿著淺色、寬鬆、具良好吸濕性、透氣性、耐磨且穿著舒適之工作服。使用可降低熱壓力之個人防護具,如冰背心、水冷式、空氣循環式防護具等。 2.提供適當之飲用水或含電解質飲料,工作者應定期補充水分,15至20分鐘飲用1次,每次飲水量150至200毫升(mL)。 3.重體力工作時,宜綜合考量給予適當休息時間,實施健康管理及適當安排工作,增加作業場所巡視之頻率。 4.採取勞工熱適應相關措施,留意勞工作業前及作業中之健康狀況。 5.實施勞工熱疾病預防相關教育宣導,建立緊急醫療、通報及應變處理機制。 當熱傷害發生時,保持冷靜並依「蔭涼、脫衣、散熱、意識清楚下喝水、送醫」五步驟處理,避免使用酒精與退燒藥,以免延誤治療。高溫下的戶外作業需要更多的關注和保護措施,通過合理的防護和管理,可以有效降低熱危害的發生率,保障勞動者的健康與安全。

※本文章同意非營利行為之轉載,轉載時不得編輯、調整、增刪、加註、改寫或以其他方式變更本文章內容,並註明供稿來源。

高醫門診

高醫岡山醫院門診

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

高雄市三民區自由一路100號(地圖) │

網頁維護 / 聯絡信箱:kmuj@kmuh.org.tw

│資訊安全與隱私權政策 高醫醫訊雜誌社 版權所有 © 2024 KMUH All Rights Reserveda 建議使用Chrome、Edge瀏覽器 最佳解析度為1280x1024 |