|

|

|||||

|

||||||

| 肺炎鏈球菌疫苗的新發展-現在與未來 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 高醫岡山醫院感染內科 蔡毓德 主治醫師 (114年10月) | ||||||||||||||||||||||||||||

|

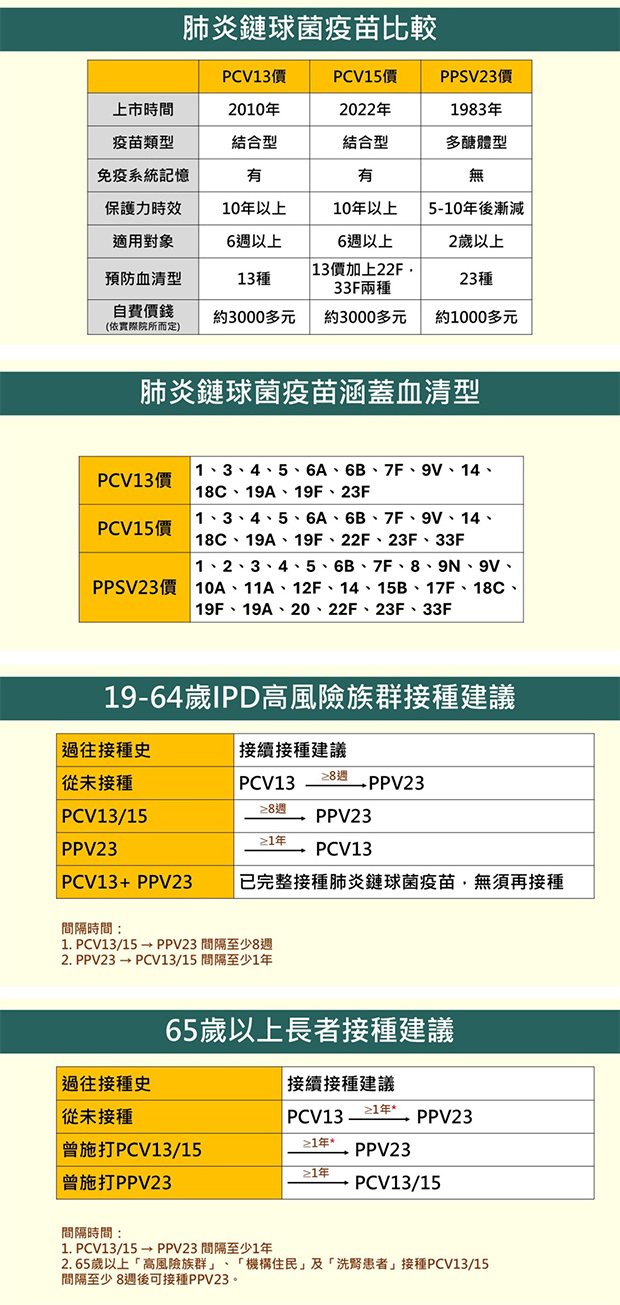

「阿公,你超過65歲了,有沒有要打肺炎鏈球菌疫苗啊?」「阿什麼疫苗? 你說那個新冠肺炎嗎?,那個我已經打完了啊。」「不是啦,我是說13價的肺炎鏈球菌疫苗啦!」這是常見於診間的對話,許多民眾不清楚造成肺炎的新冠肺炎(COVID-19)、流感(Influenza)、以及肺炎鏈球菌之間的差別,但其實這三種疾病都很重要,而且也都是有疫苗可做預防的。 肺炎鏈球菌(Streptococcus pneumoniae)是最常見造成社區型肺炎的細菌,但除了肺炎以外,也可能造成敗血症,菌血症,腦膜炎等嚴重的侵襲性肺炎鏈球菌感染症(Invasive pneumococcal diseases,IPD),特別是在5歲以下嬰幼兒及65歲以上老年人,以及無脾症、HIV感染、糖尿病、肝硬化、慢性腎衰竭或慢性腎病、癌症患者、器官移植手術、植入人工電子耳、免疫功能缺失及使用類固醇或免疫抑制劑者,均為IPD的高危險族群。 肺炎鏈球菌有90幾種血清型,其中有10幾種血清型主要會造成IPD,而施打疫苗是最有效減低肺炎鏈球菌感染嚴重併發症或死亡的方法。 目前市面上有的肺炎鏈球菌疫苗分為PCV13價、PCV15價及PPSV23價疫苗,那我們該怎麼選擇呢?價數表示可以預防的血清型數量,13價可以預防13種血清型,而23價可以預防23種血清型,但並非可以預防的型別多,PPSV23就一定優於PCV13。13價及15價疫苗屬於結合型疫苗,相比23價的多醣體型疫苗,結合型疫苗可產生免疫系統記憶,擁有更長的保護時效。一般而言,若從未施打過PCV13/15或PPSV23疫苗者,可優先施打一劑PCV13/15,再接種PPSV23。目前政府開放19至64歲高危險族群者,以及65歲以上長者公費接種肺炎鏈球菌疫苗,接種建議及間隔時間可參閱圖表。國外已有PCV20價的結合型肺炎鏈球菌疫苗,可涵蓋大部分13/15價及23價血清型,待引進台灣後可提供更多疫苗選擇。 肺炎鏈球菌疫苗屬於不活化疫苗,可以和新冠疫苗,流感疫苗一起接種。「左流右肺,防護加倍」中的「肺」指的就是肺炎鏈球菌疫苗。若先前有對本疫苗或疫苗所含成分過敏者,則不可接種肺炎鏈球菌疫苗。發燒或患有中重度疾病者,會待病情穩定後再接種。疫苗接種後副作用包括注射部位局部疼痛,發燒,全身疲倦痠痛等,一般於打完針2日內發生。接種疫苗後可多喝水休息,觀察副作用是否持續。 接種疫苗,做好防護,特別是在高齡者及高風險族群者,才能有效預防肺炎鏈球菌嚴重感染的發生。

※本文章同意非營利行為之轉載,轉載時不得編輯、調整、增刪、加註、改寫或以其他方式變更本文章內容,並註明供稿來源。

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

高雄市三民區自由一路100號(地圖) │

網頁維護 / 聯絡信箱:kmuj@kmuh.org.tw

│資訊安全與隱私權政策 高醫醫訊雜誌社 版權所有 © 2024 KMUH All Rights Reserveda 建議使用Chrome、Edge瀏覽器 最佳解析度為1280x1024 |