A 運動神經元疾病-脊髓性肌肉萎縮症

職能治療師 盧欣誼/王志中;物理治療師 黃紫琇

脊髓性肌肉萎縮症為進行性病變,病程進展快慢有所不同,在不同階段會呈現不同的問題,以下根據病程分為三個功能狀況(無法維持坐姿者、可維持坐姿者、可移動者),並討論每個功能狀況的治療重點。

無法維持坐姿者:

主要的治療目標在功能最佳化、減少症狀的損傷以及提升對各種姿勢的接受度。

- 伸展:

一週至少3-5次主動或被動輔助關節運動,並配合矯具、副木之使用,以避免關節攣縮。建議使用胸部矯具以穩定姿勢和促進功能,而頸椎矯具通常用於頭部支撐,因為許多患童缺乏或是不成熟的頭部控制動作,減少直立時窒息的風險。上肢和下肢矯具、副木則用於促進功能和維持良好關節活動度。 - 擺位:

坐姿或仰臥姿勢時應給予支撐的系統,例如:使用滾筒、豆袋、枕頭或楔型板。建議使用客製化的輪椅座椅系統,睡眠時也能提供良好的擺位系統。為了提升移位和轉位功能,推車或電動輪椅建議使用帶有仰躺/空中傾倒的功能。 - 移動能力及運動:

有些患者在適當的頭部和頸部支撐和持續監督下,可以安全地參與水療活動。為了促進功能,建議使用輔具,例如使用眼動追蹤設備來改善溝通。 - 胸腔物理治療:

評估後並利用物理方法,清除呼吸道過多的分泌物,達到最大的通氣量。可使用包括扣擊、震動和擺位,以促進姿勢引流技術。

可維持坐姿者:

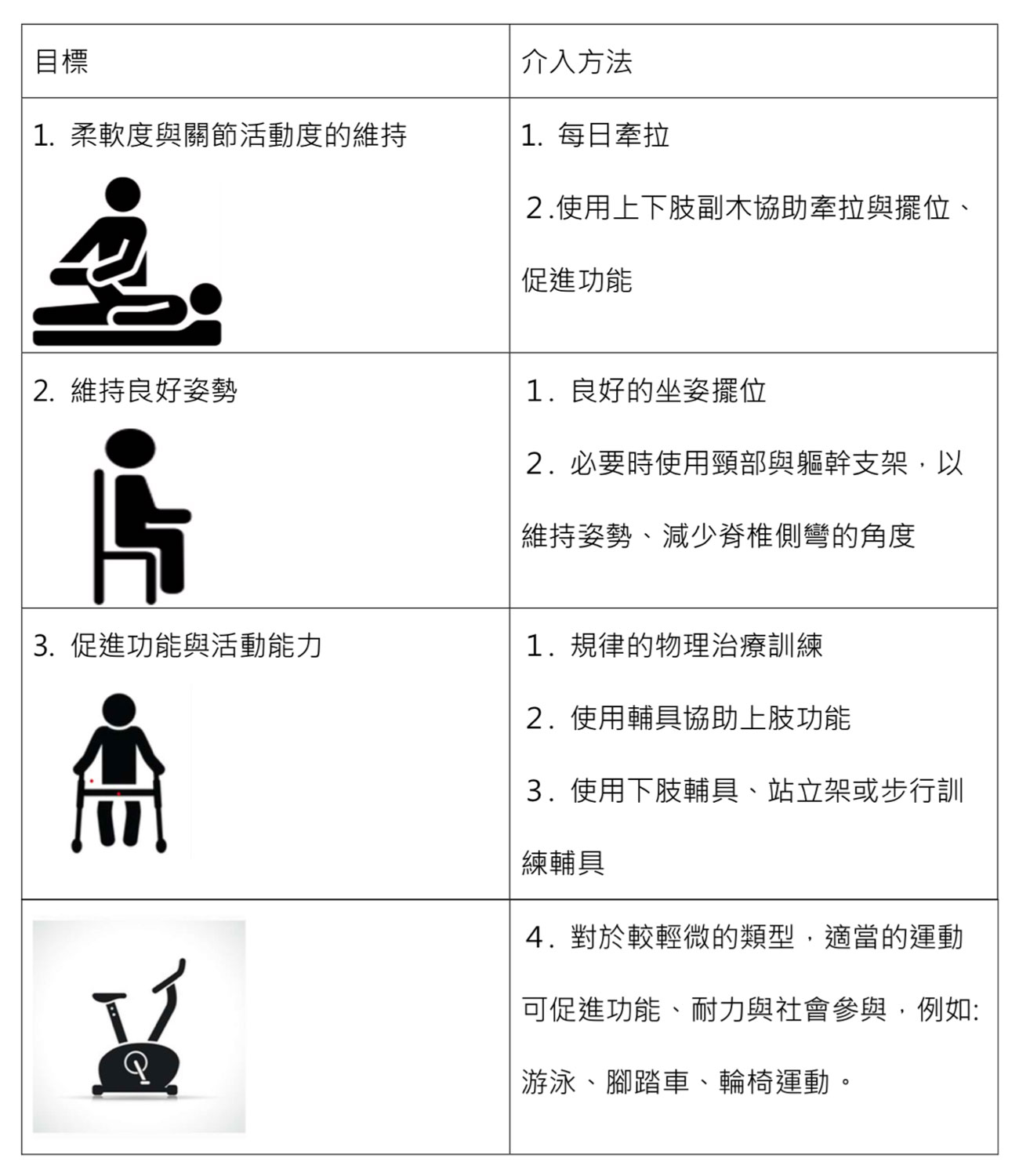

主要目標是預防攣縮和脊柱側彎,並維持、恢復或促進功能和活動能力。

- 伸展:

一週至少5-7次主動輔助關節運動,並配合矯具、副木之使用,拉伸方式由治療師執行或監督,並指導照顧者進行日常伸展活動。持續時間取決於每個患者的個別需求和復健目標。 - 擺位:

建議使用胸腰薦矯具來改善姿勢和促進功能。外出時建議使用頸椎矯具提升安全性。擺位或是站立時,會使用靜態、動態和功能性矯具,並可能在步行時提供支持。支持性站立對於促進下肢伸展很重要,而且對於促進身體機能和骨骼健康、社會參與以及促進脊柱和軀幹姿勢也很重要,建議一週至少3-5次使用支持性的站立架。 - 移動能力及運動:

使用包含姿勢支撐功能的客製化電動輪椅座椅系統,可於兩歲前開始評估電動輪椅的能力。對於能力較好的患者,輕便的手動輪椅或動力輔助輪椅,會較為適合想自行推進輪椅的患者。鼓勵訂定運動計劃,可以對維持和改善功能、力量、關節活動度、耐力、平衡、日常生活活動以及參與學校、社交活動產生影響。建議的運動包括:水療、向心和離心運動,有/無阻力的有氧和全身運動。 - 胸腔物理治療:

與無法維持坐姿者類似,胸腔物理治療在預防、不適或手術期間進行都能夠有幫助。

可移動者:

主要目標是維持、恢復或促進功能、活動性和足夠的關節活動度,並提高平衡和耐力。

- 運動計畫:

許多用於「可維持坐姿者」的建議也可適用於這些患者。此外,動態或靜態的平衡運動,也應包含在運動計劃的一部分。 建議患者進行輕度有氧和全身調節運動,包括:游泳、步行、騎自行車、瑜伽等,運動計劃應由治療師設計和監控,且持續時間以至少 30 分鐘為佳。 - 伸展和關節活動度:

一週至少3-5次主動輔助關節運動,下肢矯具主要用於維持踝關節和膝關節的靈活度、姿勢和功能。步行時通常不使用胸支撐,因可能會對行走能力產生不利影響並限制有效的代償策略,但在需要時可用於改善坐姿。 - 移動能力:

為確保功能獨立,當耐力有限時,建議使用輕便的手動或動力輔助輪椅。同樣,也可以考慮使用電動輪椅或電動摩托車,以促進遠距離的獨立移動能力。

總結上述,因脊髓性肌肉萎縮症之病程在臨床表徵上會有許多的差異,正確的診斷有助於復健計畫的擬定及介入,且整體的治療需要完整的治療團隊才能提供患者各方面的特殊需求,故患者能與職能治療師、物理治療師討論,擬定合適的復健計畫,如此能提升患者的安適感及生活品質。

參考資料:

- Spinal muscular atrophy. (2018, October). Retrieved December 20, 2019, from https://ghr.nlm.nih.gov/condition/spinal-muscular-atrophy

- Mercuri, E., Finkel, R. S., Muntoni, F., Wirth, B., Montes, J., Main, M., ... & Szlagatys-Sidorkiewicz, A. (2018). Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: part 1: recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscular Disorders, 28(2), 103-115.

- Sheikh AM& Vissing J. Exercise therapy for muscle and lower motor neuron diseases. Acta Mycologica 2019; XXXVIII: p. 215-232

- Bartels B et al. Physical exercise training for type 3 spinal muscular atrophy. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Mar 1;3(3):CD012120

個論

↑